Как при помощи самолетов и беспилотников изучают жизнь в древности: интервью с археологом Дмитрием Коробовым

Как ученым удалось открыть десятки новых поселений древнего Кавказа — и увидеть их сложную геометричную планировку? Почему погибли земледельческие культуры древнего Предкавказья? Можно ли создать общемировую карту археологических памятников? Станислав Флинт беседует с воздушным археологом, заведующим отделом теории и методики Института археологии РАН Дмитрием Коробовым.

— Вы много лет руководите работами знаменитой археологической экспедиции в Кисловодской котловине. Какие самые важные открытия здесь были совершены?

— Нам посчастливилось сделать три интересных и важных открытия внутри микрорегиональной археологии Кисловодской котловины. Это небольшой регион в самом центре Северного Кавказа, недалеко от высочайшей точки Европы — горы Эльбрус. Горные долины здесь имеют естественную географическую границу: с севера, с востока и юга они огорожены отрогами Большого Кавказского хребта. Эта несколько замкнутая территория более 150 лет изучалась археологически (еще с середины XIX века, вероятно, из-за близости кисловодского курорта и приезжающей сюда просвещенной публики).

С 1996 года наш институт начал осуществлять проект, в котором я участвовал в качестве полевого директора, его суть была в создании первой в России геоинформационной системы археологических памятников. В течение нескольких сезонов мы «сажали» на электронную карту все древности, которые были здесь известны к этому моменту и попутно находили новые. Нам удалось удвоить количество известных древностей, и если разделить их на разные хронологические периоды, то получится более 900 точек на карте. Это самый изученный микрорегион Северного Кавказа и, наверное, один из наиболее изученных у нас в стране.

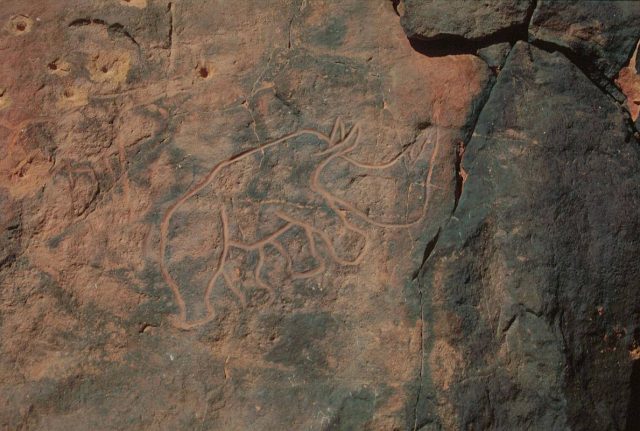

Казалось бы, что нового здесь можно найти? Всё уже известно: как выглядят и поселения, и могильники, начиная с энеолита и заканчивая Новым временем (то есть уже казачьими станицами и поселками местных горцев). Тем не менее с помощью аэрофотосъемки удалось открыть совершенно новый тип поселений позднего бронзового — раннего железного века. Это поселки удивительной формы, они состоят из рядов домов, складывающихся в замкнутую систему, где от пятнадцати до тридцати домов окаймляют центральную площадь. Они прекрасно видны на аэроснимках, причем мы использовали архивные фотографии 1970-х годов.

За два-три месяца с коллегами из Германского археологического института и ставропольского предприятия «Наследие» мы распознали более 120 таких поселений.

Это был абсолютно новый пласт памятников, которые относятся к коба́нской археологической культуре. Были получены радиоуглеродные даты, проведены раскопки одного из таких поселений. Выяснилось, что они существовали в XII–IX веках до н. э. Во времена, когда Гомер творил свою «Илиаду», на Северном Кавказе люди жили в поселках, которые создавали по единому плану, имея в головах архитектурную схему оформления пространства. Этот феномен чем-то напоминает Аркаим (журналисты поначалу и называли наше открытие кавказским Аркаимом).

Второе открытие мы совершили вместе с моим другом и коллегой почвоведом Александром Борисовым. В течение нескольких лет мы изучали следы древнего земледелия в Кисловодской котловине, которую можно считать своеобразным археологическим заповедником. Помимо курганов, руин раннесредневековых крепостей и поселков кобанской культуры, там очень хорошо сохранились следы самых разных археологических памятников. Интенсивного сельского хозяйства в последние столетия там не велось: люди, как в древности, так и сейчас, занимаются скотоводством, сенокосами, а это не наносит никакого урона памятникам.

В первозданном состоянии сохранились целые ландшафты.

И такие ландшафты в виде огромных земледельческих террас давно известны в Кисловодске, ученые стали обращать на них внимание с середины 1950-х. Разные группы специалистов здесь вели работы, но они были точечными. Мы же с помощью аэрофотосъемки картографировали все террасы и получили ареалы следов земледелия на территории котловины. Сделав порядка трехсот почвенных зондажей и разрезов, мы получили более пяти тысяч фрагментов керамики, а расклассифицировав ее, поняли, что и эти террасы тоже относятся к кобанской культуре, только несколько более позднего периода (IX–VI веков до н. э.)

Стало понятно не только как создавались террасы, но и как они были заброшены: мы реконструировали катастрофическую ситуацию, которая сложилась в котловине в середине I тысячелетия до н. э. (ориентировочно на рубеже VI–V веков). Если смотреть широко с исторической точки зрения, то это время греческой колонизации Северного Причерноморья: коллапс кобанской культуры в Кисловодской котловине наступил тогда же, когда эллинские корабли причаливали к берегам Крыма и Таманского полуострова.

Носители угасающей культуры так экстенсивно использовали ландшафты (можно их назвать фанатичными земледельцами), что распахали всё, что было возможно, нарушив почвенный покров. В результате глобальных климатических изменений, которые прекрасно реконструируются, поврежденный почвенный слой на верхушках водоразделов попросту исчез.

Всё было смыто, и на этих террасах лежит слой глины до полутора метров толщиной. Возможность заниматься земледелием исчезла. На пятьсот лет, пока не восстановилась почва, котловина была заброшена. Население оттуда ушло, и до недавнего времени отсутствие памятников с V по I век до н. э. в этом прекрасном месте было загадкой. Нам удалось показать, почему это произошло.

Третье открытие — самое важное для меня как специалиста по аланской культуре Северного Кавказа (аланы — люди, которые на протяжении примерно полутора тысяч лет, с I–II веков по XIV век н. э. хоронили своих умерших в подземных погребальных сооружениях определенного типа — катакомбах). В Кисловодской котловине аланы обитали в V–VIII веках и оставили большое количество памятников. Считалось, что они появились в этом месте в связи с гуннским нашествием в конце IV века (гунны, пройдя по степным территориям, «передвинули» аланские племена с равнин в район Кисловодской котловины).

Нам удалось найти памятники ранних алан. Это II–IV века, то есть еще догуннское время.

Мы показали, что появление алан не связано с нашествием гуннов, что территорию они начали осваивать на сто лет раньше, чем предполагалось, что они оставили очень яркие памятники в виде городищ и подкурганных катакомб (которые характерны для равнинных территорий).

Эти древности прекрасно видны с воздуха, тогда как на земле иногда не видны: их удается выявить благодаря данным дистанционного зондирования — космической и аэрофотосъемке. Такой памятник мы копали в 2012–2013 годах, и в нынешнем году я продолжу там раскопки — за это время появились и новые задачи, и новые методы.

— По всему миру невероятных успехов достигли археологи, использующие воздушное лазерное и мультиспектральное сканирование, но по карману оно далеко не каждой научно-исследовательской организации. Становятся ли дешевле эти технологии?

— Они не только удешевляются, но и становятся общедоступными. Если есть доступ к интернету, вы можете как минимум пользоваться космической съемкой открытого доступа (геосерверов с такой информацией много, на них хранятся сканированные изображения земной поверхности). Можно получить серию снимков одной и той же территории за разные годы, посмотреть какие-то изменения, что очень важно как для открытия новых памятников, так и для мониторинга состояния уже известных. Например, аланское городище, которое мы нашли, было сильно потревожено несанкционированными строительными работами. С помощью космических снимков мне удалось понять по годам, как и когда происходил этот вандализм.

Подобный мониторинг ведется достаточно активно, хотя пока и не повсеместно. Космическая съемка доступна сегодня совершенно даром. И в аэрофотосъемке недавно произошла настоящая революция — благодаря появлению беспилотников, тепловизионной и лидарной съемке. Такие летательные аппараты практически вытеснили все другие способы получения воздушных фотоснимков.

ЛИДАР (LIDAR, воздушное лазерное сканирование, основанное на измерении времени между излучением и приемом отраженного лазерного импульса) — технология изучения ландшафтов с самыми разными, не только археологическими, целями. Тем не менее одно из самых захватывающих применений ЛИДАР нашел именно в археологии. При лидарной съемке с воздуха больших площадей, занятых растительностью, исследователи получают цифровую модель истинного рельефа, как если бы он был лишен растительного покрова. Благодаря такой съемке были, например, уточнены конфигурация и планировки средневековой кхмерской столицы Ангкор (Камбоджа). Несколько лет назад в Амазонии с использованием лидарной съемки с вертолета обнаружены ранее неизвестные крупные агломерации доколумбовых обществ. В обоих случаях урбанистические руины были скрыты непроходимыми джунглями.

— Мария Райхе — исследовательница фигур Наска — считала наиболее подходящим летательным аппаратом для поиска и изучения геоглифов вертолет. Известны воздушные археологи, которые апологировали исключительно самолетам. Если современные дроны летают и по-самолетному, и по-вертолетному, то будущая археоразведка будет исключительно беспилотной?

— Романтика первых археологических полетов, когда исследователь прошлого был одновременно и летчиком, минула. Беспилотная археоразведка не будущее, а наступившее настоящее. Сейчас многие территории закрыты для беспилотников, но сама технология распространена повсеместно. На своих памятниках я много лет провожу такие съемки, и редкая экспедиция сегодня не имеет какого-нибудь, пусть простого, беспилотного летательного аппарата.

Прелесть технологии в том, что вы не только можете получить изображение сверху, его виды под разными углами, в то время суток, при той погоде и том растительном покрове, что вам нужны, но и еще можете совершать геодезическую съемку, причем гораздо быстрее и точнее, чем при помощи геодезических приборов, которыми археологи пользовались раньше на поверхности. Все памятники нуждаются в такой съемке: всегда обязательно составляется топографический план, куда «привязывают» все раскопы, траншеи, шурфы и т. д.

В некоторых учебниках археологии, которыми до сих пор пользуются, в качестве инструмента для составления такого плана указывается нивелир — простейший строительный прибор, указывающий горизонтальный уровень. Чтобы сделать качественную топосъемку таким допотопным способом, придется потратить очень много времени и усилий.

Есть теодолиты — техника более серьезная, но она требует вручную рассчитывать горизонтальные и вертикальные углы, расстояния до рейки, делать записи в тетрадочку, потом переносить их в компьютер и обрабатывать. Если памятник большой и относительно сложный (к примеру, аланская крепость), съемка таким способом займет пять-шесть дней. Есть тахеометры — электронные машины, которые занимаются тем же, что и теодолит, но всё рассчитывают уже сами. Съемку они ускорили в три-четыре раза.

Беспилотник снимает всю территорию в течение двух-трех часов, и вы получаете на выходе трехмерную модель, с которой уже можно сделать топоплан.

Затраты снижаются на порядок. Пока единственный нюанс здесь в том, чтобы обследуемые территории были открыты, то есть без леса и кустарников. В нашей стране существуют специалисты, которые высококачественно всё это делают, и не только у нас, но и за рубежом. Это, например, команда Лаборатории RSSDA (Лаборатория дистанционного зондирования и лазерных технологий).

— В начале 2000-х вы проводили летние школы по воздушной аэрофотосъемке при Институте археологии РАН. Сегодня для освоения образовательной программы по воздушной археологии нужно будет ехать в европейские университеты, что доступно не каждому. Как порекомендуете действовать тем, кто хотел бы стать профессиональным аэроархеологом?

— В нашей стране нет специального образования по воздушной археологии, хотя при некоторых кафедрах археологии такие курсы проводят (например, в Барнаульском университете). Если человек хочет получить профессиональные знания в этой области, наверное, нужно идти на кафедры геодезии, геоинформатики или аэрофотосъемки (такие есть на географическом факультете МГУ или в МИИГАиК — там готовят высококлассных специалистов по дистанционным методам).

Если человека просто интересует эта область, можно присоединиться к археологическим экспедициям, которые ведут съемку с беспилотников, и учиться в поле. Специальных школ по археологической аэрофотосъемке мы давно не проводили, поскольку люди сегодня сами находят все возможности, технологии стали общедоступны. При той же Лаборатории RSSDA есть обширный круг студентов и волонтеров, которые обучаются фотограмметрии и лидарной съемке.

— Какие недавно реализованные интересные проекты на стыке археологии, музейной практики, геоинформатики, Digital Archaeology, использования нейросетей вы бы отметили?

— Таких проектов сегодня так много, что за ними очень сложно уследить! В зарубежных университетах есть крупные проекты по картографии большого количества древностей. Есть специальные геоинформационные системы по охране памятников (например, в Британии), которые аккумулируют информацию обо всём, что можно увидеть с воздуха, и используют в том числе архивные аэрофотографии.

Есть примеры использования археологами и нейросетей, и беспилотников. Например, в Испании проводили съемку распаханного поля, на котором встречались осколки древних сосудов. Затем брали маленький тестовый участок этого поля и машине показывали, что какие-то кусочки, которые отличаются по цвету от пашни, это — керамика. Далее машина уже самостоятельно анализирует всю территорию, распознает фрагменты керамики и выделяет ареалы ее сгущения. Таким образом очерчиваются пространства, которые потенциально выглядят как места обитания и хозяйствования людей.

Я выступаю как организатор конференции «Археология и геоинформатика», и в прошлом году у нас выступал коллега из Тюмени, который сделал работу по автоматическому распознаванию крупных курганных насыпей. Из-за размеров они не распахиваются и на пахотном поле, как правило, выделяются в виде «островов» с кустами и деревьями. Если выделить несколько таких «островов», машину можно научить искать их на космоснимках самостоятельно.

Пока это еще экзотика, но машинное обучение всё больше будет помогать археологам в решении их задач, ускорять и упрощать их работу.

— А в какой перспективе, на ваш взгляд, наша планета может быть тотально картографирована в археологическом отношении?

— Я думаю, такие перспективы есть, но пока они наталкиваются на бюрократию (даже не обязательно в разных странах, но и в рамках одной страны). У нас в Институте археологии РАН, например, ведется проект по созданию археологической карты РФ по данным отчетов обо всех археологических работах, которые велись на территории РСФСР. Отчеты хранятся в архиве института с 1945 года.

В РФ легальные археологические работы могут проводиться только на основании специальных формуляров-разрешений — открытых листов. Отдельные листы выдаются на проведение разведочных работ, когда проводится только поиск памятников, и отдельные листы — на проведение раскопок ранее обнаруженных памятников. Эта практика действует с 1859 года, и заведена она была еще Императорской археологической комиссией, в которую обязательно сдавались отчеты по этим листам. Отчеты до 1945 года хранятся в Институте материальной культуры РАН.

У нас в архиве более 60 тысяч отчетов, и мы постепенно вводим их на карту. Некоторые временные периоды уже обработаны (например, послевоенное двадцатилетие и последние лет десять-пятнадцать).

Всего на карте уже размещено около 70 тысяч археологических памятников.

Эта работа поддерживалась грантами, но сейчас продолжается на энтузиазме исследователей. Здесь необходимо некое административное и финансовое начало.

Параллельная работа ведется в Министерстве культуры, но только по памятникам, которые ставятся на учет, а это далеко не все памятники. Мы же стараемся получить максимальную картину изученности по отчетам, то есть по первичным источникам информации.

В некоторых странах такие работы ведутся, а в некоторых нет. Где-то серьезная централизация, как во Франции, где есть центральная единая база по памятникам всей страны. Где-то всё решается на местах, как в ФРГ, где в каждой земле есть свое управление по охране памятников, со своими архивами и геоинформационными системами, и в одной земле это лучше развито (например, в Баварии, которая вся покрыта аэрофотосъемкой), а в другой хуже. Если говорить про планету, то картина очень пестрая.

В последние два года мне посчастливилось поработать в Африке. В прошлом году я был в Республике Чад, а в нынешнем — в Исламской Республике Мавритания. Там многое уже сделано в плане картографирования памятников (в основном этим занимались французские исследователи), но единых систем еще не создано.

Общепланетарная база древностей — амбициозная задача, и она еще очень далека от решения. Точно можно сказать, что дистанционные технологии здесь сильно помогут.

— Археология по арсеналу своих методов уже давно тяготеет к естествознанию. В публичных лекциях вы невероятно интересно рассказываете о новых методах (и это очень важно, ведь массовое сознание археологию, как часть исторической науки, склонно относить к чему-то слабо доказуемому, гипотетическому, туманно-приблизительному). А что сегодня происходит на фронтире поиска теоретической археологии?

— В Институте археологии РАН я заведую отделом теории и методики. Он появился в 1985 году, когда наблюдался большой интерес к теоретическим проблемам в археологии. Интерес этот возникает, и вопросы методов выходят на первый план, а потом спадает, чтобы снова возникнуть, — здесь всё движется по синусоиде. Вопрос огромной важности: к какой области знания относится археология? Он не решен не только на уровне обыденных представлений, но даже самими археологами. Кто-то говорит, что археология — чисто историческая наука, а археологи — гуманитарии; им возражают те, кто относит археологию к естествознанию, наряду с биологией, географией и геологией.

Очень известный ленинградский археолог Лев Клейн, который огромную часть своей научной деятельности посвятил именно теоретическим проблемам — он теоретик археологии мирового уровня, и благодаря ему отечественная археология в мире занимает сильные позиции, — писал о том, что археология не является наукой ни гуманитарной, ни естественной, что она дисциплина практическая, подобно медицине или криминалистике. Клейн говорил, что археолог — это следователь, который опоздал на место преступления на несколько тысяч лет.

Археология сама добывает себе данные (тогда как историки имеют письменные источники, которые появились без их участия) и одновременно занимается научным осмыслением практики этого добывания. Если мы посмотрим на развитие археологии, то увидим, что параллельно развивались две тенденции: классическая археология, связанная с Древним миром (Грецией, Римом и Египтом, где были и письменные источники), существовала внутри гуманитарного цикла, а археология первобытная, которая занималась самым древним человеком, каменным и бронзовым веками, имела гораздо больше общего с естественными дисциплинами (например, с геологией и физической антропологией). В археологии сосуществует и то и то, отнести ее либо к гуманитаристике, либо к естествознанию не получится.

Теоретические проблемы в археологии сегодня как-то отошли на второй план, хотя еще в середине 1990-х здесь бушевали страсти, возникали новые направления: например, процессуальная археология или постпроцессуальная, адепты которых «насмерть» рубились между собой.

Сегодня на первом плане как раз естественнонаучные методы, и некоторые зарубежные ученые говорят даже о третьей научной революции в археологии, считая, что первая была связана с достижениями геологии и биологии середины XIX века (с работами Лайеля и Дарвина), а вторая — с появлением в середине XX века радиоуглеродного метода в хронологии и с пересмотром многих дат. Сейчас в арсенал добавляются совершенно новые возможности благодаря нейротехнологиям и машинному обучению, Большим данным, палеогенетике, а также методам, позволяющим по антропологическим останкам понимать рацион и систему питания людей или их мобильность и передвижения. Дружба между антропологами, палеогенетиками, специалистами в области компьютерных технологий дает огромный материал для археологических интерпретаций.

— А какая самая ошеломляющая ошибка в датировках была выявлена благодаря появлению у хронологии современных высокотехнологичных методов? Может быть, случались недавно даже впечатляющие разоблачения фальсификаций?

— Я несколько далек от темы разоблачений фальсификаций. Если говорить в целом об изменении представлений о датировках, то самые яркие моменты здесь были связаны с появлением радиоуглеродного метода и первых наборов радиокарбонных дат (в 1960-х). Тогда перевернулись все представления о том, что древнее, а что менее древнее, во всей европейской археологии. Многие схемы, которые были выстроены только на археологическом материале, потерпели полное фиаско. Например, существовала очень детально и изящно разработанная схема британского археолога Глина Дэниела для мегалитических сооружений. Она показывала, что мегалиты разных типов пришли на территорию Британских островов из Средиземноморья, указывала на области происхождения этих типов и пути их продвижения. Когда получили радиокарбонные даты, оказалось, что мегалиты Британии старше средиземноморских!

Была еще виртуозно разработанная сербским археологом по фамилии Милойчич схема датирования разных памятников Центральной Европы. Этот блестящий специалист в области раннего бронзового века создал четкую хронологическую систему, в которой детальнейшим образом сопоставлялись разные слои разных памятников. Вся эта красивая картина обрушилась с приходом радиоуглеродного метода, и не будучи в состоянии поверить в свою ошибку, до конца своих дней Милойчич отрицал этот метод как таковой.

И до сих пор есть специалисты, хотя их и немного, которые отрицают радиокарбонный метод и говорят, что в приоритете должны быть археологические методы датирования. При этом в разных лабораториях мира сделаны уже десятки тысяч радиокарбонных датировок, и они друг друга хорошо подтверждают. Для археологов это огромное подспорье.

— Часто вы резко (хотя, конечно, оправданно) высказываетесь об ищущих наживы мародерах, так называемых черных копателях. Эта проблема остра не только для России. На ваш взгляд, где на планете наиболее эффективно борются с теми, кто уничтожает своими «раскопками» историческое знание, и не могут ли послужить открытые археологические ГИС и цифровые архивы целеуказанию для мародеров? Может быть, этих людей пробовать как-то вовлекать в проекты археологического волонтерства?

— Проблема масштабная и разноплановая, в разных странах она совершенно по-разному решается. Нельзя сказать, что все нелегальные копатели «потеряны для общества». Есть те, кто целенаправленно разрушает памятники ради наживы, и они очень внимательно изучают материалы ученых, пользуясь всем, чем только возможно. Такие копатели иногда лучше знают археологическую ситуацию, чем специалисты-археологи. С этой публикой никакого контакта не может быть.

Но есть и любители, которым просто нравится свободный поиск, нравится что-то находить и иногда всё равно что. Многие из них щедро делятся своими находками с профессионалами. Некоторых из них удается убедить не заниматься раскопками самостоятельно, а заниматься под каким-то контролем.

В западных странах существуют квоты привлечения таких волонтеров для решения археологических задач. Недалеко от Шлезвига, например, есть знаменитое городище викингов Хёдебю, и в течение нескольких сезонов один клуб любителей свободного поиска из Дании работал там на распаханных полях под руководством археологов. Они доставали металлические предметы, местоположение каждого из которых фиксировалось с помощью высокоточных приемников глобального спутникового позиционирования, и создавалась база данных всех находок, а сами они тут же поступали в шлезвигский музей замка Готторф.

Буквально за три сезона было собрано около 8 тысяч предметов. Всё это было сделано именно потому, что территория неохраняемая и привлекает «любителей древностей». Задача здесь была максимально «очистить» территорию от археологических предметов в пользу профессионального сообщества. Такие примеры редки, и в разных странах есть разные решения. В Центральной Америке есть специальная полиция, которая занимается охраной археологических территорий: совершает объезды и охраняет от мародеров. Но и таким образом эта проблема не решается до конца.

Даже в Германии, где в некоторых землях металлодетекторы полностью под запретом (и для публики, и для археологов), всё равно находятся те, кто нарушает закон, пытаясь что-то найти. Мне доводилось работать на раскопках во Франции в конце 1990-х, и там, как только мы вскрывали какой-то раннесредневековый могильник, прибегал начальник с металлодетектором и собирал все металлические предметы, отмечал их на планах и покрывал целлофановой пленкой места, где они лежали, засыпая всё обратно землей. Нас шокировала такая «методика», но он объяснял, что ночью, как только археологи уйдут, придут мародеры — и утром уже ничего не будет.

Проблема глобальная, и иногда она решается людьми на местах.

Памятник будет в сохранности, если люди на местах не подпустят к нему мародеров.

На Кавказе некоторые территории очень бдительно охраняются местным сообществом, иногда туда и археологов не пускают. А в Мавритании этой зимой мы заехали на археологический памятник, и тут же выскочила толпа местных с дубинами и мачете. Они были очень недовольны появлением чужаков в местах обитания «духов предков». Без такой самоорганизации тех, кто «сидит» на земле, никаких результатов никогда не достичь.

Интересен законодательный принцип в Англии: любой человек может в любом месте доставать из земли предметы, если он договорился с владельцем этой земли. Последнему, скажем, будет причитаться половина от найденного, поскольку предметы, которые будут найдены, принадлежат тем, кто их нашел. О находках они обязаны только сообщить в местную службу древностей, чтобы специалисты-археологи всё равно прибыли на место. Так, например, был найден Стаффордширский клад с полутора тысячами предметов из золота англосаксонского времени (VII век н. э.), и некоторые вещи здесь уровня вещей из могильника королевского погребения Саттон-Ху. Клад был выкуплен за несколько миллионов фунтов и поступил в Британский музей.

Практики охраны очень разные, и трудно сказать, какая из них лучше. В нашей стране всё, что находится в земле, принадлежит государству, запрещены любые несанкционированные раскопки, и заниматься «свободным поиском» означает совершать уголовное преступление.

— Давайте напоследок отойдем от археологии. Вы находите время на чтение для души, и мы выяснили, что вы — поклонник творчества советских писателей из республик Балтии. Чем интересен вам этот пласт (действительно, недопрочитанной) художественной литературы?

— Я с большой теплотой отношусь к истории, языку и людям Латвии. Когда я был подростком, то взахлеб зачитывался чудесной повестью латышского автора Андриса Пуриньша «Не спрашивайте меня ни о чем». Это было какое-то окно в другой мир, потому что в середине 1980-х годов, в позднебрежневскую и андроповскую эпоху, в этой книге рассматривались проблемы, волновавшие намного больше, чем то, что было в заидеологизированной окружающей действительности. Там было про музыку, которую я любил, про взрослую жизнь, про открытость во взаимоотношениях полов. Это была какая-то более свободная проза, чем та, что обычно считалась в СССР литературой для юношества. И для меня остался очень приятный флер вокруг этого литературного пласта.